日本の富裕層が過去最高に増加!その背景にある「新富裕層」の正体とは?

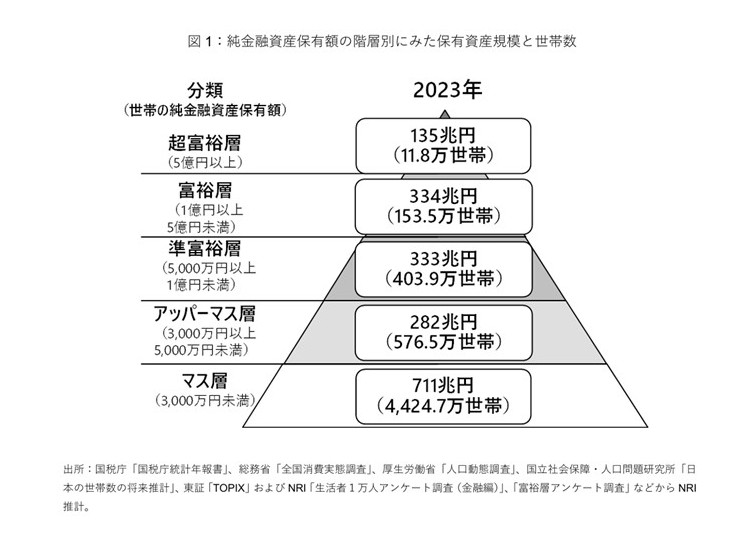

近年、日本の富裕層・超富裕層がかつてないほど増加していることをご存知でしょうか? 野村総合研究所(NRI)の推計によると、2023年時点で純金融資産が1億円以上の世帯は、合わせて165.3万世帯に達し、その資産総額は約469兆円にも上ります 。これは、2021年の調査結果と比較して、世帯数は約11%増、資産総額では約29%増という驚くべき伸びです 。

今回は、この増加がなぜ起きているのか、そしてそこに現れた新しい富裕層の姿について、NRIの最新データをもとに深掘りしていきます。

そもそも富裕層はどのように決まっている?

そもそも「富裕層」ってどう定義されるの?

まず、「富裕層」や「超富裕層」を含めた各世帯を、株式会社野村総合研究所(以下、「NRI」という。)がどう定義されているかを確認しておきましょう。

これは、預貯金、株式、債券、投資信託、生命保険、年金保険といった金融資産の合計から負債を差し引いた「純金融資産保有額」に基づいています 。

超富裕層: 純金融資産保有額が5億円以上

富裕層: 純金融資産保有額が1億円以上5億円未満

準富裕層:5,000万円以上1億円未満

アッパーマス層:3,000万円以上5,000万円未満

マス層:3,000万円未満

(出所:株式会社野村総合研究所「野村総合研究所、日本の富裕層・超富裕層は合計約165万世帯、その純金融資産の総額は約469兆円と推計」)

上記の通り、各層の判定にあたっては、不動産が含まれていない金額となりますので、不動産を含めるとさらに超富裕層及び富裕層が増えることが予想さます。

2023年時点では、富裕層が153.5万世帯、超富裕層が11.8万世帯となっています 。この合計165.3万世帯という数字は、NRIがこの推計を開始した2005年以降で最多を記録しています 。

なぜ富裕層は増え続けているのか?

2013年以降、富裕層と超富裕層の世帯数は一貫して増加傾向にあります 。この背景には、主に以下の3つの要因が考えられています。

リスク性資産の価値上昇: 株式や投資信託といった、いわゆる「リスク性資産」の価値が上がったことが大きな要因です 。これらの資産は、富裕層・超富裕層のポートフォリオにおいて高い割合を占めているため、資産価値の上昇が保有資産額の増加に直結しています 。特に2023年は、株価の急騰が顕著に影響しました 。

円安の進行: 円安が続いたことで、外貨建て資産の実質的な価値が増加しました 。これも富裕層の資産を押し上げた一因と考えられます。

相続の増加: 「相続」も富裕層増加の一因です 。資産を持つ親世代から子世代への相続が増加したことで、相続人が富裕層となるケースが増えていると見られています 。

これらの要因によって、準富裕層(5,000万円以上1億円未満)の一部が富裕層に、富裕層の一部が超富裕層へと資産階層を移し、富裕層・超富裕層の合計世帯数と純金融資産総額が大きく伸びたと考えられます 。

新たなトレンド①:「いつの間にか富裕層」の出現

今回の調査で、これまでの富裕層とは異なる、新しいタイプの富裕層が浮かび上がってきました。その一つが「いつの間にか富裕層」です 。

この層は、近年の株式市場の上昇を受けて、気づけば運用資産が1億円を超えていた、という人々を指します 。

特徴: 年齢は40代後半から50代が多く、多くは会社員です 。

資産形成: 従業員持株会や確定拠出年金、NISAといった制度を積極的に活用して資産を形成しているケースが多く見られます 。

しかし、資産が増えても生活スタイルは変わらず、金融機関との付き合い方もこれまでと変わらないという、マス層に近い特徴を持っています 。そのため、資産運用を金融機関や知人に任せきりにし、自身は金融知識が十分でないケースも少なくありません 。急増した資産の適切な分散投資や、富裕層向け金融商品の知識が不足している場合がある点もこの層の特徴です 。

新たなトレンド②:「スーパーパワーファミリー」の台頭

もう一つの新しいトレンドが「スーパーパワーファミリー」です 。これは、都市部に住む世帯年収3,000万円以上の大企業共働き世帯に代表される層を指します 。

資産形成のプロセス: 20〜30代は子育てや住宅ローンで支出がかさみますが、40歳前後で昇進・昇給によって世帯年収が2,000万円を超えると、急速に金融資産を積み上げていきます 。最終的には50歳前後で富裕層となる可能性を秘めているのです 。

今後の増加: 女性の社会進出や働き方の多様化が進むことで、今後もこの「スーパーパワーファミリー」は増加していくと見込まれています 。彼らは不動産や高級消費財への関心も高く、消費活動が活発な層でもあります 。

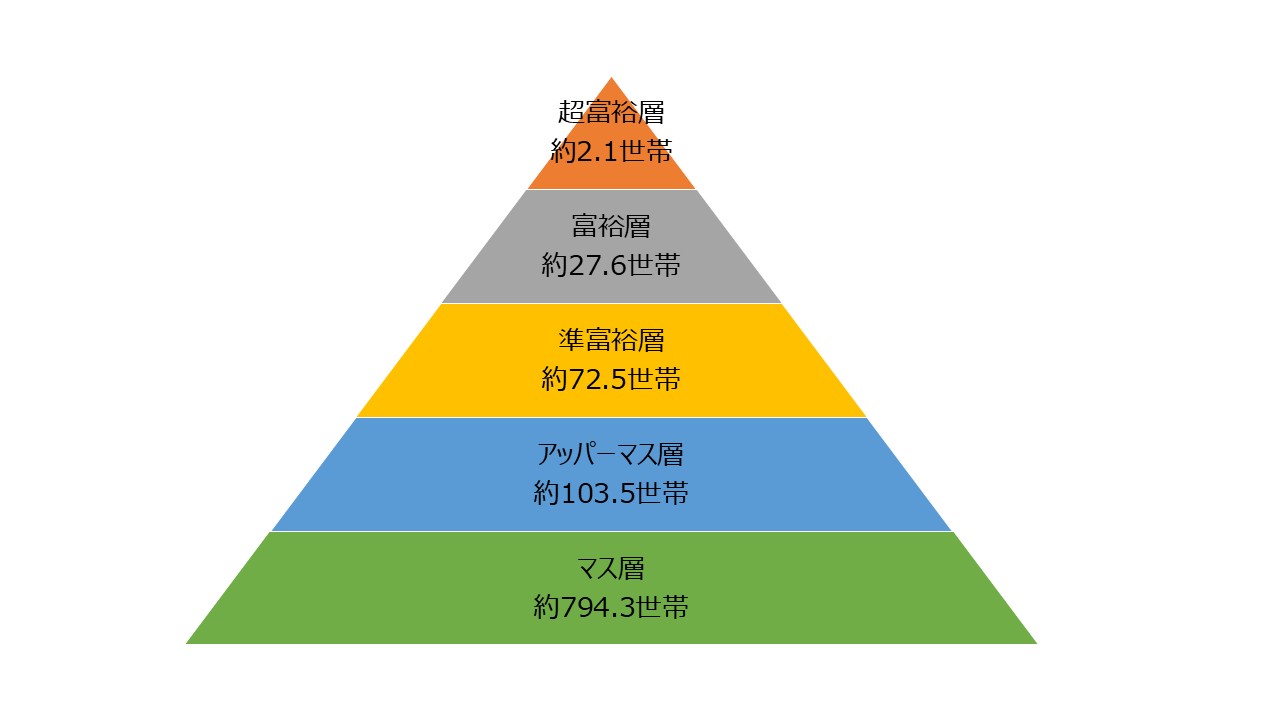

1000世帯しかない村で考えた場合、日本の富裕層、超富裕層はの何世帯?

上記の通り、2023年時点では、富裕層が153.5万世帯、超富裕層が11.8万世帯となっています とありますが、例えば、1000世帯しかない村で考え場合、富裕層、超富裕層等の各世帯は何世帯になるのでしょうか。

以下は1000世帯しかない村で考えた場合、各世帯数となります。

上記の通り、1000世帯中富裕層は、約27.6世帯、超富裕層にいたっては、2.1世帯ととても少ない状況です。

富裕層や超富裕層が全世帯に対して少ないのは、資産を築くには高い収入や投資の知識、時間などが必要で、誰もが簡単に到達できるものではないからです。

さらに資産は「お金を持つほど増えやすい」という性質がある一方、最初に大きな資産を持つ人はごく一部に限られます。

このため、ピラミッド型の分布になり、多くの世帯は中間層以下に集中し、富裕層・超富裕層は全体の数%にとどまることが想定されます。

まとめ:多様化する富裕層と企業に求められること

富裕層・超富裕層の増加は、単なる資産額の増加にとどまりません 。資産形成の方法や顧客のライフスタイルが多様化していることを示唆しています 。これまでの富裕層とは異なる「いつの間にか富裕層」や「スーパーパワーファミリー」といった新しい顧客層が登場しているのです。

この流れに対応するためには、企業側も顧客の世帯構成やライフスタイルへの理解を深めることが重要です 。デジタルチャネルの活用や顧客管理の高度化を通じて、多様化するニーズに応えていくことが求められています 。

日本の富裕層はこれからも増え続けるのでしょうか?そして、資産形成の方法はさらに多様化していくのかもしれません。今後の動向から目が離せません。

他の記事